一、2017年信用債違約情況回顧

1、違約債券概況

自2014年以來,中國信用債市場逐步打破剛兌,信用債違約數量在2016年達到峰值,信用債市場進入“違約常態化”發展趨勢。據Wind統計,截至2018年2月9日,信用債市場共有66個發行主體發生違約,其中民營企業46家(占比69.70%)、地方國有企業7家(占比10.61%);涉及債券162只,其中公募債71只,私募債91只[1];違約債券余額合計976.93億元。

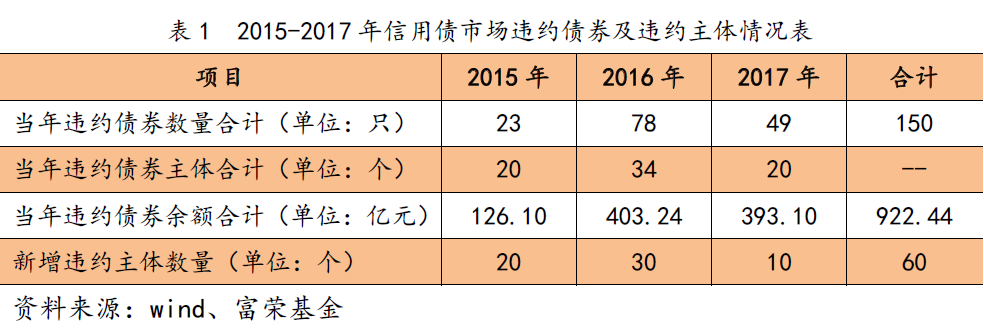

2017年信用債市場共49只違約債券,比2016年減少29只;其中,公募債違約29只,私募債違約20只。從違約主體性質看,2017年信用債市場違約主體共20個,比2016年減少16個;其中民營企業14個(占比70.00%),地方國有企業2個(占比10%),中外合資企業1個,外商獨資企業2個,集體企業1個。2017年信用債市場違約債券及主體數量均較2016年有所減少,但違約債券余額與其持平;違約主體仍以民營企業為主,其次為資質差的地方國有企業;分布的區域較為分散。

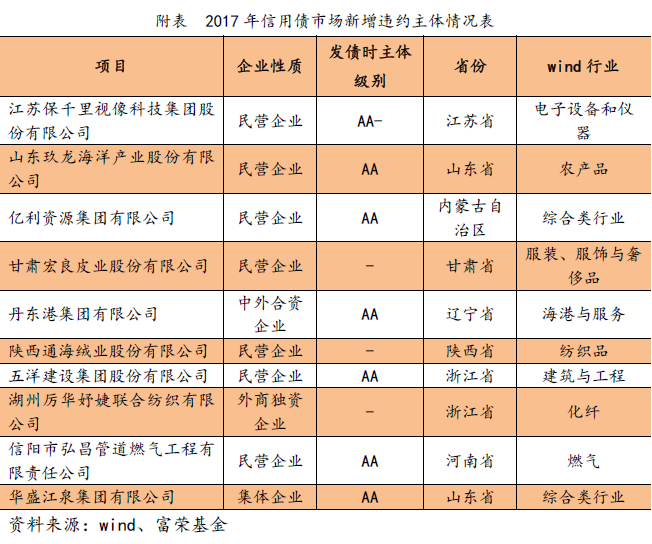

2017年信用債市場新增違約主體10個(具體見附表),比2016年減少20個;其中民營企業7個,中外合資企業1個,外商獨資企業1個,集體企業1個;從地域看,主要集中在內蒙、甘肅、遼寧等經濟發展相對落后的資源型地區、以及江蘇浙江等經濟發展相對發達的發債企業多的地區。2017年新增違約債券主體無明顯行業集聚特點,且高評級的違約主體數量明顯少于2016年。

2、違約企業特征

受過剩產能行業競爭影響,2016年AA+級別的違約企業增多,但隨著去產能政策的執行,行業產能逐步出清,供給側改革優化升級,企業盈利能力及融資能力有所好轉,2017年并無新增高評級違約企業。2017年,違約主體仍主要集中為民營企業,但并非因為經營惡化等基本面因素導致債券違約,直接原因更多的是受公司資金鏈斷裂影響,引發了投資人對企業再融資風險的進一步重視。此外,違約主體仍具備一些普遍特性,包括民營企業多,信用評級等級低或無信用等級,行業競爭激烈,公司實際控制人風險、經營業績惡化、資產負債率高、非標融資規模大、資金周轉壓力大、負面輿情不斷等特征。

二、2018年信用債券違約風險展望

2017年信用債市場違約債券數量下降,信用基本面有所改善,但是信用風險事件頻發,投資人對信用風險敏感度有所提升,致使其投資風險偏好有所下降。此外,受金融去杠桿、利率持續上行等因素影響,信用債一級發行增速放緩,企業資金周轉壓力持續加大,信用利差進一步走擴。2018年,各類監管文件將陸續落地,企業融資環境可能收緊,加以信用債大規模集中到期,在企業自身經營能力難以迅速改善的前提下,再融資能力仍將是各企業的關鍵風險點。

對于城投行業,隨著2018年上半年城投債置換的結束,地方政府債務管理得以規范,城投公司轉型話題升級,行業信用風險或將進一步升溫。需重點關注低行政級別的、區域經濟及財政實力弱、地方債務負擔較重地區的偽城投。

對于房地產行業,受棚改貨幣化安置政策、海外融資渠道較暢通等因素影響,2017年房地產企業資金鏈尚可,但隨著國家堅定樓市去杠桿的政策背景下,房地產行業融資環境惡化,房地產行業進入優勝劣汰發展階段。在此背景下,規模相對較小、項目資源分散、股東實力弱的房地產將面臨更為嚴峻的發展環境,或將抬升房地產行業信用風險。

對于過剩產能行業,在中國經濟進入高質量發展階段,供給側結構性改革繼續的前提下,龍頭企業的盈利能力與融資能力持續提升,2018年信用風險大概率較2017年持平。

整體上,展望2018年,信用債市場系統性風險可控,但違約風險大概率較2017年有所提升。尤其在貨幣環境實際持續收緊的條件下,監管政策對非標融資限制越來越嚴格,部分行業企業仍處于高杠桿的龐氏融資狀態,在關注企業自身經營情況的同時,更需側重考慮各企業資金鏈壓力及外部再融資能力帶來的風險。

免責聲明

本報告中的信息均來源于我們認為可靠的已公開資料和合作客戶的研究成果,但本公司及研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,也不保證本報告所包含的信息或建議在本報告發出后不會發生任何變更,且本報告僅反映發布時的資料、觀點和預測,可能在隨后會作出調整。

本報告中的資料、觀點和預測等僅供參考,在任何時候均不構成對任何人的個人推薦。市場有風險,投資需謹慎。

|

關閉本頁 打印本頁 |